どうも、星空博士です。

さて、今回は太陽にもっとも近い惑星、水星へ移住しようと思います。

実は太陽に一番近い惑星でも、水星より金星の方が暑いのです。

🌍 そもそも水星ってどんな星?

- 太陽からの平均距離:約5,800万km(地球の約1/3)

- 表面温度:昼は約430℃、夜は−180℃(大気がほぼないため極端)

- 重力:地球の約0.38倍(小さいが岩石惑星)

- 衛星:なし

- 雰囲気:小さな月のような岩だらけの地表

これ見ると太陽に近く、かつ過酷な環境を持つ水星に人どころか、探査機を送り込むのは、技術的に非常に困難です。

それでも人類は水星の調査に挑みます!

🧪 なぜ水星を探査するのか?

水星を調べることで、

- 太陽系の最も内側の惑星の成り立ち

- 高温・真空・磁場環境の影響

- 地球型惑星の比較進化(地球・火星・金星との違い)

といった、宇宙全体の理解に重要なヒントが得られます。

特に、水星は「地殻が薄く金属核が大きい」ため、

地球型惑星の進化の特殊例として、貴重なデータになります。

それでは実際挑んだ探査機を見てみましょう!

🚀 主な水星探査機

1. マリナー10号(Mariner 10)|アメリカ・NASA|1973年打ち上げ

- 初めて水星に接近した探査機

- 金星と水星をフライバイ(通過観測)

- 水星表面の約45%を撮影

- 磁場の存在を初めて発見

※ 惑星の重力を利用して軌道変更する「スイングバイ」を使った初のミッションでもあります。

2. メッセンジャー(MESSENGER)|NASA|2004年打ち上げ・2011年周回軌道投入

- 水星の周回軌道に入った史上初の探査機

- 表面全体のマッピングに成功

- 極域に水の氷の痕跡を発見(永久影に存在)

- 表面に揮発性物質を確認 → 惑星形成の手がかりに

☢️ 2015年に燃料切れにより水星表面に衝突し、ミッション終了。

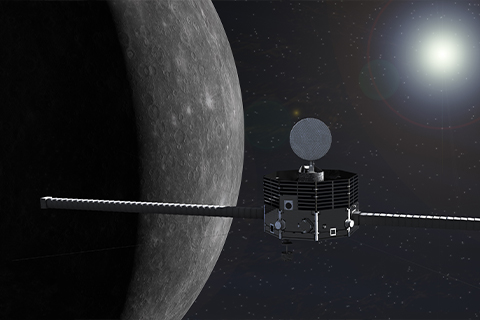

3. ベピ・コロンボ(BepiColombo)|JAXA × ESA|2018年打ち上げ

- 日欧共同プロジェクト

- 世界初の「2機構成の水星探査機」

→ ESAのMPO(水星周回機)とJAXAのMMO(磁気圏探査機)(愛称:みお)

特徴

- 太陽からの猛烈な熱に耐える耐熱設計

- 軌道投入まで7回以上のスイングバイ(地球・金星・水星)

- 到着予定:2025年12月頃

🌟「BepiColombo」は、水星の起源・構造・磁場・大気を高精度で調べることが目的。

これにより「なぜ水星だけ密度が高いのか?」という謎に迫ることが期待されています。

☄️水星探査機たちの末路 ~英雄の最期~

探査機たちは、命を削ってデータを送り、やがて使命を終えます。

その最期は、まさに“宇宙に消える英雄たち”。

| 探査機名 | 最終的な運命 | 状態 |

|---|---|---|

| マリナー10号 | 燃料切れにより通信不能、軌道を外れて宇宙を漂流 | 通信途絶・機能停止 |

| メッセンジャー | 意図的に水星表面へ激突(2015年) | 破壊・完全消失 |

| ベピ・コロンボ | ※現在ミッション継続中(2025年に水星軌道到達予定) 最終的には水星へ落下予定 | 稼働中(運用段階) |

ではここから空想の世界!

🏃♀️実際行くとどうなるか・・・

🚀ステップ1:まず、水星に着くだけでヤバい

水星は地球の内側にあるので「近そう」と思うかもしれませんが、実は行くのがかなり難しい惑星。

- 太陽の重力を振り切るには多大なエネルギーが必要

- 水星には大気がほぼ無いので、「空気抵抗による減速」が使えない。

- 一度降りると、再び脱出するには火山級の推進力が必要。一度着地すると再離陸が難しい。

つまり、水星に着くというだけで、すでに人類の限界ギリギリ。

🔥ステップ2:降り立ったら、秒で死ぬ(昼の場合)

水星の昼間は、太陽が容赦なく照りつける灼熱地獄。

- 表面温度:約430℃(これはピザ釜以上)

- 宇宙服の耐熱限界:約150℃

- 金属も一部が柔らかくなるレベル

人間が立ったら?

→ スーツごと焼かれて死亡。一瞬で。

❄️ステップ3:降り立ったら、秒で死ぬ(夜の場合)

水星の夜側はどうか? と思うかもしれません。

だがしかし――

- 夜の温度は:−180℃以下

- 太陽の熱が一切届かない

- 気温差:600℃以上の乱高下

これでは体液も電子機器も凍りつく。

つまり、昼は焼かれ、夜は凍らされる。人間にはどっちにしても詰みです。

☢️そして最大の敵:放射線と真空

水星には、地球のような「大気」も「磁場」もほぼ存在しません。

そのため:

- 呼吸は当然できない(大気なし)

- 宇宙線・太陽フレアが容赦なく直撃

- DNA破壊、がん、内臓損傷などリスク多数

言い換えれば、全方向から目に見えない死が飛んでくる世界。

水星で生き残るには、もはや人間の体では不可能です。

たとえ人間の身体では生きられなくても、私たちの“知”は、水星へ届いています。

そして将来、意識転送、ロボットボディ、量子通信などの技術が進めば――

水星を歩く「新しい人類」の姿が、現実になるかもしれません。

探査機たちの足跡は、私たちの未来そのもの。

水星は、極限の試練であり、同時に科学の聖域なのです。

コメント